Weiterlesen: Festlegung von Probenahmestellen in Trinkwasser-Installationen

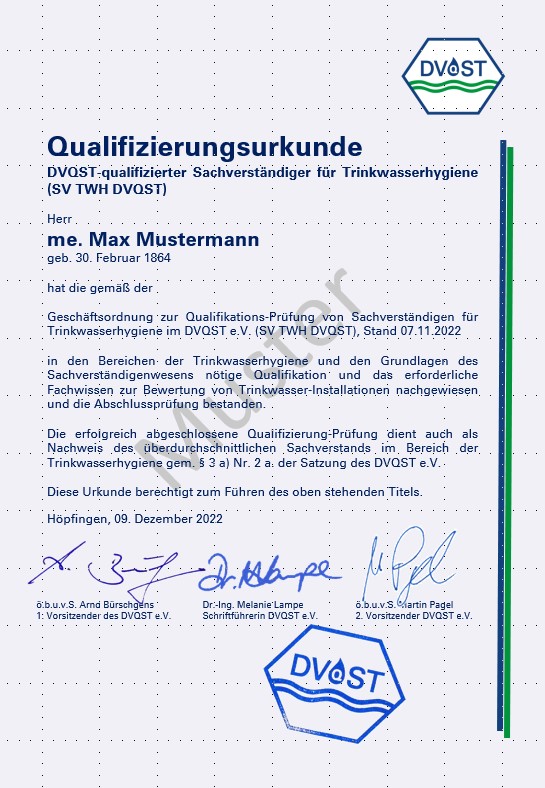

Dazu muss der Sachverständige, der die Auswahl der Probenahmestellen trifft, jedoch in der Lage sein, eine Trinkwasser-Installation nicht nur technisch, sondern auch hinsichtlich der mikrobiologischen Risiken beurteilen und interpretieren zu können. Allein ein Meisterbrief oder ein Ingenieur-Diplom reichen hierfür in der Regel nicht aus, so dass die thematische Vertiefung durch einschlägige Fortbildungen im Bereich Trinkwasserhygiene hier eine Notwendigkeit darstellt.

Alternativ können im Rahmen einer orientierenden Untersuchung selbstverständlich auch alle Steigstränge beprobt werden. Der Unternehmer oder sonstige Inhaber der Trinkwasser-Installation entscheidet, ob er eine qualifizierte Person mit der Festlegung der zu untersuchenden Steigstränge beauftragt oder ob er alle Steigstränge beproben lässt. Insbesondere bei nur wenigen Steigsträngen kann Letzteres einfacher sein.

Die Festlegung und Lage der Probenahmestellen (eventuell Anlagenskizze) sowie Name und Qualifikation der fachkundigen Person, die diese Festlegung vorgenommen hat, sind zu dokumentieren.

Die Verpflichtung für Planer, auch bei Neuinstallationen bereits geeignete Einrichtungen zur fachgerechten Probenahme vorzusehen, ergibt sich allein schon aus dem technischen Regelwerk (z. B. VDI/DVGW 6023 und DVGW Arbeitsblatt W 551) und nicht zuletzt auch aus § 17 (1) Satz 3 Trinkwasserverordnung.

Gegebenenfalls ist dafür auch in der Planungsphase ein hygienisch-technisch kompetenter Sachverständiger für Trinkwasserhygiene hinzuzuziehen.

Da mit einer einzelnen Probe an einem Steigstrang im Regelfall der Umfang und das Ausmaß sowie die Ursache einer Kontamination nicht bewertet werden können, sind ggf. mehrere Proben zu entnehmen. Die Anzahl der Proben, die Probenahmestelle und die Art der Probenahme richten sich nach dem Aufbau der Trinkwasser-Installation und müssen zusätzlich den Betrieb, eventuelle bauliche Besonderheiten sowie Veränderungen im Laufe der Zeit berücksichtigen. Diese Aspekte müssen in einer Probenahmestrategie festgelegt werden.

Systemische/orientierende Untersuchung

Die systemische Untersuchung von Trinkwasser auf Legionellen gem. Trinkwasserverordnung ist identisch mit der orientierenden Untersuchung nach DVGW W 551 (A) und dient der ersten Beurteilung und ggf. Aufdeckung einer Legionellenkontamination in der Trinkwasser-Installation. Das erfordert daher natürlich eine zielgerichtete Vorgehensweise bei der Festlegung der Probenahmestellen.

Die Probenahmestellen, die für die Durchführung einer systemischen Untersuchung nach Trinkwasserverordnung notwendig sind, beschreibt das DVGW Arbeitsblatt W 551 im Abschnitt 9.1:

In jeder Trinkwasser-Installation sind im Rahmen der orientierenden Untersuchung Proben zu entnehmen

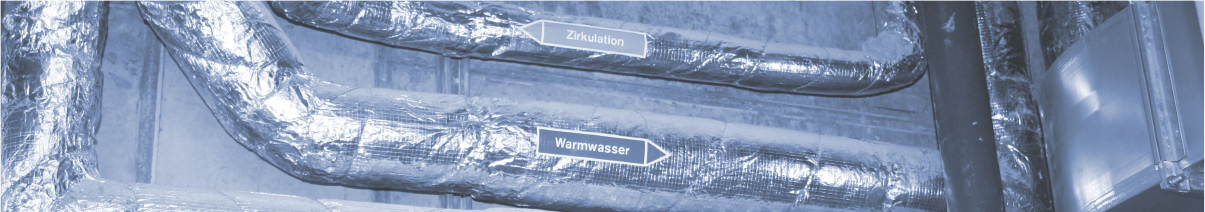

– am Abgang der Leitung für Trinkwasser (warm) vom Trinkwassererwärmer

– am Wiedereintritt in den Trinkwassererwärmer (Zirkulationsleitung)

– zusätzliche Proben in der Peripherie des Systems (eine Entnahmestelle pro Steigstrang, jeweils möglichst weit von der zentralen Trinkwassererwärmung entfernt liegend).

Bei der Untersuchung von Trinkwasser am Austritt des Trinkwassererwärmers kann auch auf Entnahmestellen (z. B. Waschbecken) in der Nähe oder an der ersten Stelle unmittelbar nach der Trinkwassererwärmungsanlage ausgewichen werden. Vor der Probennahme muss in diesem Fall jedoch das erwärmte Trinkwasser bis zur Temperaturkonstanz abgelaufen sein, um sicher Trinkwasser aus dem Trinkwassererwärmer und nicht aus der Einzelzuleitung zu beproben.

Die Probenahmestelle am Wiedereintritt der Zirkulation in den Trinkwassererwärmer ist dabei so auszuwählen, dass vom Trinkwassererwärmer keine störenden Rückwirkungen das Ergebnis der Untersuchung beeinflussen. Die Probenahmestelle sollte vorzugsweise auf der Saugseite der Zirkulationspumpe liegen, damit gewährleistet ist, dass tatsächlich Trinkwasser aus der Zirkulation entnommen wird. Wird eine Probenahmestelle druckseitig der Zirkulationspumpe festgelegt, muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt sein, dass es bei der Probenahme nicht zu einer falschen Entnahme von Trinkwasser aus dem Trinkwassererwärmer kommen kann (z. B. durch Rückflussverhinderer oder durch eine ausreichende Entfernung vom Trinkwassererwärmer).

Die Entnahmestellen für die Proben in der Peripherie sollen dabei durch den Sachverständigen so gewählt werden, dass jeder Steigstrang erfasst wird, damit das Untersuchungsergebnis eine repräsentative Aussage erlaubt. Dies bedeutet aber eben nicht, dass Proben aus allen Steigsträngen zu entnehmen sind. Voraussetzung für die Auswahl ist, dass die beprobten Steigstränge auch eine Aussage über die nicht beprobten Steigstränge zulassen (z. B. weil sie identisch gebaut sind, gleichartige Gebäudebereiche versorgen und gleich genutzt werden oder möglichst hydraulisch ungünstig liegen).

Die Entnahmestellen in den peripheren Teilen der Trinkwasser-Installation sollten in Bereichen mit Vernebelung liegen.

Verordnungüber die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (TrinkwV)

§ 31 Untersuchungspflichten in Bezug auf Legionella spec

(2) Die Untersuchungen auf den Parameter Legionella spec. nach Absatz 1 sind in folgender Häufigkeit durchzuführen:

1. bei mobilen Wasserversorgungsanlagen in der vom Gesundheitsamt festgelegten Häufigkeit,

2. bei Gebäudewasserversorgungsanlagen

a) mindestens alle drei Jahre, wenn das Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen, nicht aber öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird,

b) im Übrigen mindestens einmal jährlich, sofern nicht das Gesundheitsamt nach Absatz 3 ein längeres Untersuchungsintervall festlegt.

Da es sich um eine systemische Untersuchung handelt, sollten, wie in der DIN EN ISO 19458 nach Zweck b) gefordert, Entnahmearmaturen (nicht oder nur in Ausnahmefällen Eckventile) an nahe gelegenen Waschbecken genutzt werden; eine Probenahme direkt an Duschköpfen ist für diesen Zweck zu vermeiden. Probenahmestellen zur Beprobung der Steigstränge sind an den Stellen mit der längsten Fließstrecke vom Trinkwassererwärmer, also an der weitest entfernten Entnahmestelle, zu wählen, da an diesen Entnahmestellen das Risiko einer Auskühlung des Trinkwassers und damit wiederum einer Legionellenkontamination am wahrscheinlichsten ist.

Bei der Festlegung der Entnahmestellen sind betriebs- oder bautechnische Mängel in der Trinkwasser-Installation zu berücksichtigen. Wird z.B. bekannt, dass sich bei Stagnation durch Wärmequellen die Wassertemperatur des kalten Trinkwassers auf über 25 °C erhöht (z. B. über die Entnahmearmatur bei durchgeschleiften Systemen, über hohe Lufttemperaturen in Technikzentralen, Installationsschächten und/oder Räumen), ist es generell sinnvoll, bereits im Rahmen einer orientierenden Untersuchung eine Probe im Trinkwasser (kalt) an einer Entnahmestelle auf Legionellen zu untersuchen.

Auch sind die Proben im „Normalbetrieb“ der Trinkwasser-Installation zu entnehmen, um eine realistische Gefährdung erkennen zu können. Eine Probenahme in leer stehenden Wohnungen ist daher nicht zweckmäßig, da ein Leerstand in der Regel nicht der Normalzustand ist. Erst wenn im Rahmen einer orientierenden Untersuchung tatsächlich Legionellen gefunden werden, können im Rahmen der weitergehenden Untersuchung auch die leer stehenden Wohnungen untersucht werden, um Kontaminationsquellen aufzuspüren.

Weitergehende Untersuchung/Nachuntersuchung

Die Anzahl der erforderlichen Proben richtet sich bei der weitergehenden Untersuchung nach Größe, Ausdehnung und Verzweigung des Systems. Zusätzlich zu den Probenahmestellen gemäß der orientierenden Untersuchung an jedem Steigstrang ist es angebracht, in einzelnen Stockwerksleitungen, die Hinweise auf mögliche Kontamination bieten, zusätzliche Proben zu entnehmen.

Weiterhin sind Proben aus Leitungsteilen, die stagnierendes Wasser führen, zu entnehmen (z. B. Be- und Entlüftungsleitungen bei Rohrbelüftern, Entleerungsleitungen, selten benutzte Entnahmestellen, Membranausdehnungsgefäße). Bei Hinweisen auf Erwärmung der Kaltwasserleitung sind auch an Kaltwasserentnahmestellen Proben zu entnehmen.

Für eine weitergehende Untersuchung/Nachuntersuchung ergeben sich daraus mindestens Probenahmestellen:

- am Abgang der Leitung für Trinkwasser (warm) vom Trinkwassererwärmer

- am Wiedereintritt der Zirkulation in den Trinkwassererwärmer

- in der Peripherie (eine Entnahmestelle pro Steigstrang, jeweils möglichst weit von der zentralen Trinkwassererwärmung entfernt liegend)

- an jeder einzelnen Zirkulationssammelleitung

- ggf. an einzelnen Stockwerksleitungen

- an Leitungen/Leitungsabschnitten oder Entnahmestellen mit bekannter Stagnation

- an Entnahmestellen, wenn das kalte Trinkwasser nach Ablauf von einem Liter eine Wassertemperatur von 25 °C oder mehr aufweist.

Zusätzlich können noch weitere Probenahmestellen nach Festlegung durch den hinzugezogenen Sachverständigen untersucht werden, wenn es an diesen Probenahmestellen Hinweise auf eine mögliche Kontamination gibt.

Anforderungen an Probenahmestellen

Probenahmestellen sind in diesem Sinne geeignet, wenn eine Probe nach den Anforderungen der DIN EN ISO 19458 entnommen werden kann. Bei der Auswahl von Probenahmearmaturen sind daher abflammbare Ausführungen zu bevorzugen, die ein Zertifikat nach DIN 35860 bekommen haben. Daher ist zum einen die Konstruktion der Armaturen so auszuführen, dass sie die Beschaffenheit der Trinkwasserprobe möglichst wenig beeinflussen. Zum anderen muss die thermische und chemische Desinfizierbarkeit der Armaturen gewährleistet sein. Damit erfüllen die Probenahmearmaturen die Voraussetzungen für eine fachgerechte Probenahme gemäß DIN EN ISO 19458 und gemäß den Empfehlungen und Hinweisen in der DVGW-Wasserinformation Nr. 74 „Hinweise zur Durchführung von Probenahmen aus der Trinkwasser-Installation für die Untersuchung auf Legionellen“ sowie der TWIN Nr. 6 „Durchführung der Probenahme zur Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen (ergänzende systemische Untersuchung von Trinkwasser-Installationen)“.

Wurde eine Probenahmearmatur speziell für die Probenahme installiert, so sollte nach DIN ISO 5667 Teil 5, Pkt. 5.5.2.1 (Auszug)

- die Probenahmeleitung/-ventile innen nicht in die Hauptwasserleitung hineinragen;

- die Probenahmeleitung möglichst unmittelbar nach einem Absperrhahn, Krümmer oder Anschlussstück, mit denen eine turbulente Strömung hervorgerufen wird, an die Hauptwasserleitung angebracht werden;

- die Probenahmeleitung keine T-Stücke enthalten, durch die Stagnation verursacht wird;

- in der Nähe der Zapfstelle keine brennbaren Stoffe oder Dämpfe vorhanden sein, um eine Desinfektion mit einem Brenner zu ermöglichen;

- hinreichend Raum vorhanden sein, um eine Vielzahl an unterschiedlichen Flaschen befüllen zu können;

- die Probenahmestelle über eine hinreichende Entwässerung verfügen, so dass übergelaufenes Wasser frei abfließen kann.

Geeignete Probenahmeventile sind metallisch dichtend und mit einem Ablaufbogen aus Edelstahl versehen, der zur Desinfektion beflammt werden muss. In Flammrichtung und in der näheren Umgebung darf sich kein brennbares Material befinden. Dämmschalen an Ventilen und Rohrdämmung in der unmittelbaren Umgebung der Probenahmestelle müssen zur Beflammung kurzzeitig demontiert werden können. Nach erfolgter Probenahme sind diese wieder ordnungsgemäß anzubringen. Schwenkbare Ablaufbögen an Probenahmeventilen gewährleisten eine spritzfreie Wasserentnahme. Nach erfolgter Probenahme sind diese wieder aus dem Bedienbereich zu schwenken, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Es ist auf einfache Zugänglichkeit, auf Sauberkeit und geeignete Dokumentation der Probenahmestellen zu achten. Unter der Probenahmearmatur muss genügend Abstand sein, damit Probenahmegefäße ohne Kontakt mit der Probenahmearmatur unter den Auslauf gehalten werden können. Die Probenahmestellen sind vor Ort für die Untersuchung verwechslungssicher zu kennzeichnen. Geeignete, totraumfreie Probenahmeventile sind an allen definierten Stellen fest zu installieren und unmittelbar in die Leitung einzuschrauben, so dass zur Beprobung ausschließlich unmittelbar aus dem Rohrnetz stammendes Trinkwasser entnommen wird und das Ergebnis nicht durch eventuell stagnierendes Restwasser aus einer Zuleitung verfälscht wird. Geeignete Anschlussmöglichkeiten bieten z. B. Entleerungs- oder Prüfanschlüsse gängiger Strangabsperrarmaturen oder Mess- und Entleerungsanschlüsse an Regulierventilen. Wichtig ist dabei jedoch, dass gemäß DIN EN ISO 19458 unter Pkt. 4.4.1.4 klar definiert wird, dass „Entnahmearmaturen mit undichten Spindeln nicht beprobt werden sollen“. Eine Probenahme aus einer Mischarmatur, aus der nur Mischwasser entnommen werden kann (d. h. bei der eine Zwangszumischung vom Trinkwasser (kalt) zu Trinkwasser (warm) erfolgt und die nicht durch das Schließen von Eckventilen abstellbar ist), ist für eine systemische Beurteilung nicht zulässig. In einem solchen Fall muss eine andere Entnahmestelle genutzt werden.

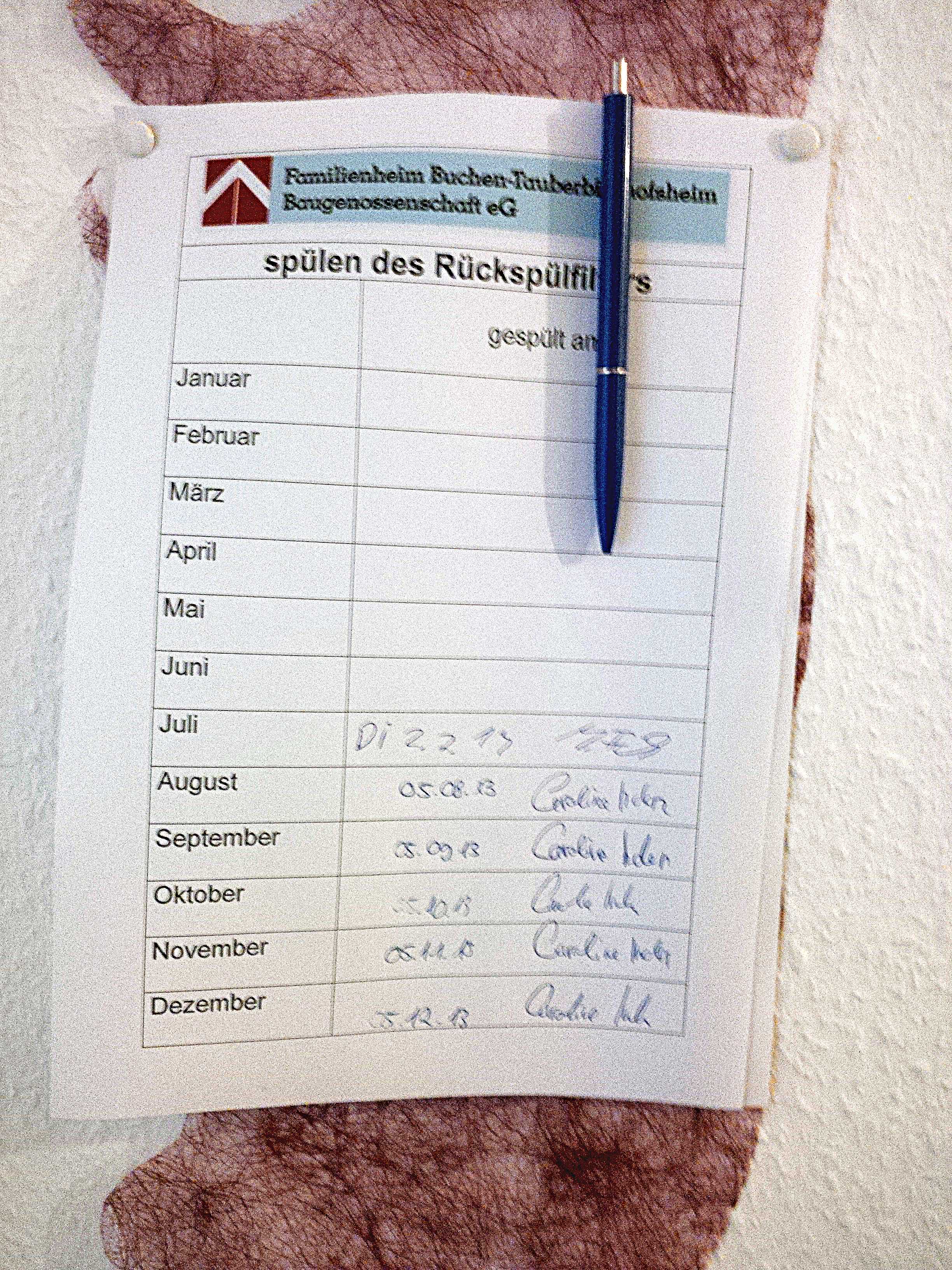

Einfache Maßnahmen der Instandhaltung, wie das Spülen eines Filters oder die Reinigung bzw. der Austausch von Strahlreglern, können auch an Nutzer delegiert werden.

Einfache Maßnahmen der Instandhaltung, wie das Spülen eines Filters oder die Reinigung bzw. der Austausch von Strahlreglern, können auch an Nutzer delegiert werden.

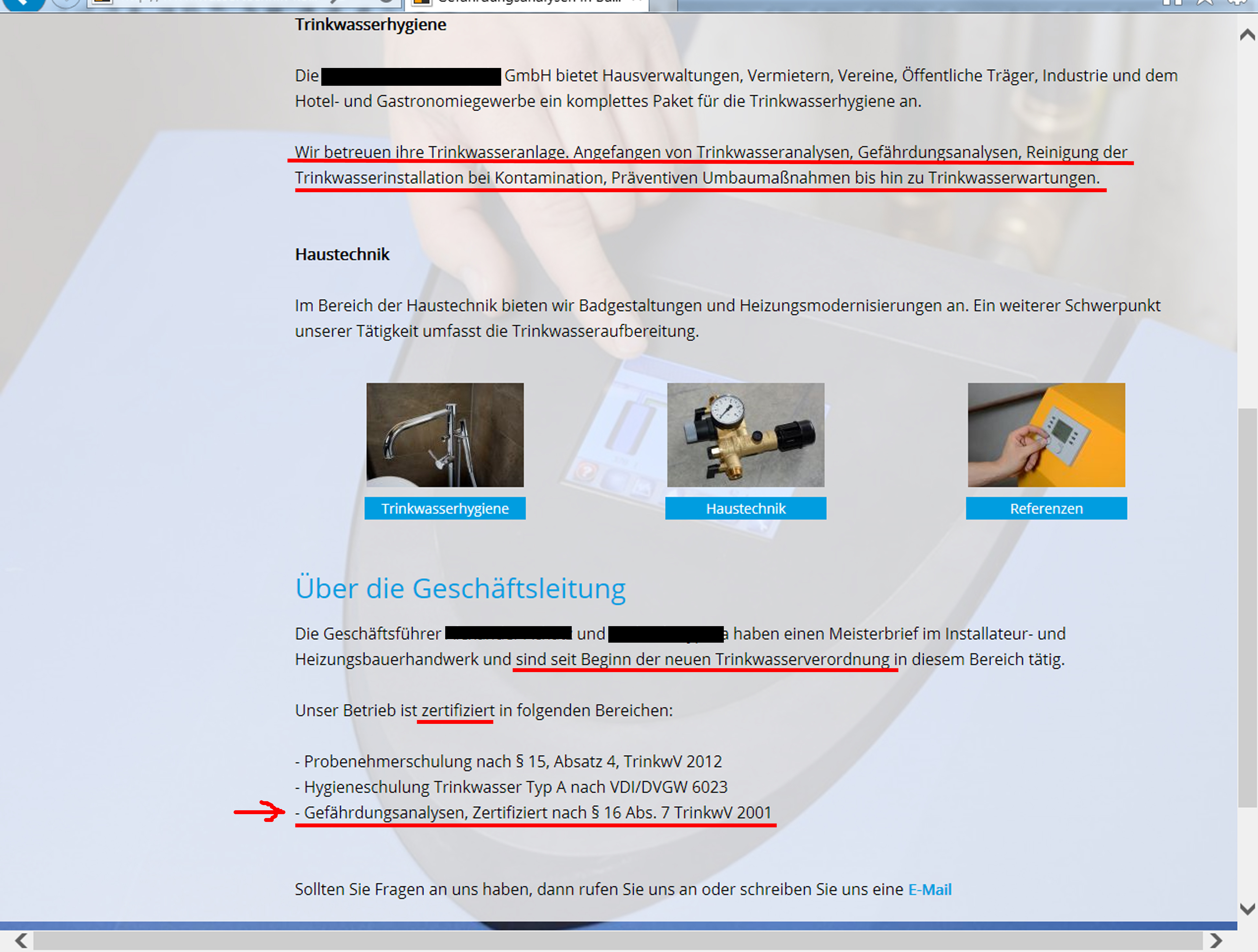

Am Markt sind leider auch Personen mit sehr phantasievollen, aber völlig unsinnigen und irreführenden Bezeichnungen und Titeln wie „zertifizierter Sachverständiger nach § 16 (7) TrinkwV“ auf Kundenfang unterwegs. Allein diese falsche und unzulässige Bezeichnung belegt bereits, dass es sich hierbei nicht um einen versierten Fachmann handeln kann, da eine Zertifizierung auf Grundlage der Trinkwasserverordnung selbstverständlich gar nicht möglich ist. Ein Fachmann wüsste sowas...

Am Markt sind leider auch Personen mit sehr phantasievollen, aber völlig unsinnigen und irreführenden Bezeichnungen und Titeln wie „zertifizierter Sachverständiger nach § 16 (7) TrinkwV“ auf Kundenfang unterwegs. Allein diese falsche und unzulässige Bezeichnung belegt bereits, dass es sich hierbei nicht um einen versierten Fachmann handeln kann, da eine Zertifizierung auf Grundlage der Trinkwasserverordnung selbstverständlich gar nicht möglich ist. Ein Fachmann wüsste sowas...

Die Hygiene-Erstinspektion gemäß VDI 6023 Blatt 1 entspricht damit auch einer Zustandsfeststellung im Sinne VOB/B DIN 1961, § 4 Abs. 10 und dient zur Vorbereitung des reibungslosen Ablaufs einer späteren Abnahme. Hier heißt es, dass der Zustand von Teilen der Leistung festzustellen ist, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung (Baufortschritt) einer späteren Prüfung z. B. bei der Abnahme entzogen werden, weil Leitungen und Einbauteile dann in Wänden und Böden nicht mehr sichtbar oder erreichbar sind. Die Hygiene-Erstinspektion dient also im Sinne einer Zustandsfeststellung dazu, bisher erstellte Leistungsteile auf ihre technisch ordnungsgemäße Beschaffenheit überprüfen zu können, um nicht später dadurch in Schwierigkeiten zu geraten, dass diese Leistungsteile entweder überhaupt nicht mehr oder nur unter erschwerten, vor allem kostenmäßig weit mehr ins Gewicht fallenden Umständen überprüfbar sind.

Die Hygiene-Erstinspektion gemäß VDI 6023 Blatt 1 entspricht damit auch einer Zustandsfeststellung im Sinne VOB/B DIN 1961, § 4 Abs. 10 und dient zur Vorbereitung des reibungslosen Ablaufs einer späteren Abnahme. Hier heißt es, dass der Zustand von Teilen der Leistung festzustellen ist, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung (Baufortschritt) einer späteren Prüfung z. B. bei der Abnahme entzogen werden, weil Leitungen und Einbauteile dann in Wänden und Böden nicht mehr sichtbar oder erreichbar sind. Die Hygiene-Erstinspektion dient also im Sinne einer Zustandsfeststellung dazu, bisher erstellte Leistungsteile auf ihre technisch ordnungsgemäße Beschaffenheit überprüfen zu können, um nicht später dadurch in Schwierigkeiten zu geraten, dass diese Leistungsteile entweder überhaupt nicht mehr oder nur unter erschwerten, vor allem kostenmäßig weit mehr ins Gewicht fallenden Umständen überprüfbar sind. gebaut wurde, wie es den schriftlich festgehaltenen Bedürfnissen des Kunden entspricht. Eine Dokumentenprüfung der Planungsunterlagen und des Anlagenbuchs sollte im Vorfeld durchgeführt und ebenfalls einer Bewertung unterzogen werden. Spätere Qualitätsveränderungen des Trinkwassers können ihre Ursache beispielsweise in einer unzureichenden Planung, einer ungeeigneten Materialauswahl, falsch ausgewählten bzw. fehlenden Sicherungseinrichtungen oder einer mangelhaften Arbeitshygiene im Umgang mit Werkzeugen, Bauteilen und Materialien haben. Im Rahmen der erforderlichen Ortsbesichtigung erfolgt die Inspektion mit Bilddokumentation eventueller Mängel in Fließrichtung des Wassers von der Übergabestelle (ggf. Bauwasseranschluss) über das Leitungssystem bis zu den Entnahmestellen. Bei der Erstellung des Gutachtens zur Hygiene-Erstinspektion fließen die Bewertung der Dokumentation und der Zustandsfeststellungen zusammen. Eventuelle Abweichungen der Installation von den Vorgaben der Planung, den Anforderungen nach Pkt. 5 der VDI 6023 Blatt 1 oder generell von den allgemein anerkannten Regeln der Technik werden dokumentiert, individuell im Hinblick auf denkbare Gefährdungen im späteren bestimmungsgemäßen Betrieb bewertet und es werden geeignete, zielgerichtete Handlungsempfehlungen abgeleitet.

gebaut wurde, wie es den schriftlich festgehaltenen Bedürfnissen des Kunden entspricht. Eine Dokumentenprüfung der Planungsunterlagen und des Anlagenbuchs sollte im Vorfeld durchgeführt und ebenfalls einer Bewertung unterzogen werden. Spätere Qualitätsveränderungen des Trinkwassers können ihre Ursache beispielsweise in einer unzureichenden Planung, einer ungeeigneten Materialauswahl, falsch ausgewählten bzw. fehlenden Sicherungseinrichtungen oder einer mangelhaften Arbeitshygiene im Umgang mit Werkzeugen, Bauteilen und Materialien haben. Im Rahmen der erforderlichen Ortsbesichtigung erfolgt die Inspektion mit Bilddokumentation eventueller Mängel in Fließrichtung des Wassers von der Übergabestelle (ggf. Bauwasseranschluss) über das Leitungssystem bis zu den Entnahmestellen. Bei der Erstellung des Gutachtens zur Hygiene-Erstinspektion fließen die Bewertung der Dokumentation und der Zustandsfeststellungen zusammen. Eventuelle Abweichungen der Installation von den Vorgaben der Planung, den Anforderungen nach Pkt. 5 der VDI 6023 Blatt 1 oder generell von den allgemein anerkannten Regeln der Technik werden dokumentiert, individuell im Hinblick auf denkbare Gefährdungen im späteren bestimmungsgemäßen Betrieb bewertet und es werden geeignete, zielgerichtete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die Entnahme der Trinkwasserproben darf nur durch für die Trinkwasseruntersuchung akkreditierte Labore erfolgen. Diese Labore werden auf Listen der zuständigen obersten Landesbehörden bekannt gemacht. Externe Probenehmer müssen grundsätzlich vertraglich an das Labor gebunden sein, um in das Qualitätssicherungssystem des Labors eingebunden zu sein (siehe ISO 17025 und Erläuterungen dazu in DAkkS 71 SD 4 0119).

Die Entnahme der Trinkwasserproben darf nur durch für die Trinkwasseruntersuchung akkreditierte Labore erfolgen. Diese Labore werden auf Listen der zuständigen obersten Landesbehörden bekannt gemacht. Externe Probenehmer müssen grundsätzlich vertraglich an das Labor gebunden sein, um in das Qualitätssicherungssystem des Labors eingebunden zu sein (siehe ISO 17025 und Erläuterungen dazu in DAkkS 71 SD 4 0119).