Der Zweck der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser ergeben zu schützen. Eine Risikoabschätzung soll also alle möglichen Gefährdungen für den Normalbetrieb der Wasserversorgung im Gebäude identifizieren und denkbare Ereignisse, die zum konkreten Eintreten einer Gefährdung führen können, ermitteln.

§ 51 Abs. 1 TrinkwV Handlungspflichten des Betreibers in Bezug auf Legionella spec.

Wird in einer Trinkwasserinstallation der in Anlage 3 Teil II festgelegte technische Maßnahmenwert für den Parameter Legionella spec. erreicht, so hat der Betreiber der Wasserversorgungsanlage, in der sich die Trinkwasserinstallation befindet, unverzüglich

- dies dem Gesundheitsamt anzuzeigen, sofern ihm kein Nachweis darüber vorliegt, dass bereits die Anzeige nach § 53 Absatz 1 durch die zugelassene Untersuchungsstelle erfolgt ist,

- Untersuchungen zur Klärung der Ursachen durchzuführen; diese Untersuchungen müssen eine Ortsbesichtigung sowie eine Prüfung der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der betroffenen Trinkwasserinstallation einschließen,

- eine schriftliche Risikoabschätzung unter Beachtung der Empfehlung des Umweltbundesamts „Empfehlungen für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse gemäß Trinkwasserverordnung – Maßnahmen bei Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionellen“ vom Dezember 2012 (Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 188) zu erstellen und

- unter Beachtung der in Nummer 3 genannten Empfehlung des Umweltbundesamts die Maßnahmen durchzuführen, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erforderlich sind.

Der Betreiber der Trinkwasser-Installation (UsI - Unternehmer oder sonstiger Inhaber) hat nach § 51 Abs. 1 Nr. 3 Trinkwasserverordnung bei einer Kontamination mit Legionellen (Erreichen des technischen Maßnahmewerts von 100 KBE/100 ml)) unverzüglich auch ohne Anordnung des Gesundheitsamts tätig zu werden. Damit ist die Erstellung einer Risikoabschätzung obligatorisch.

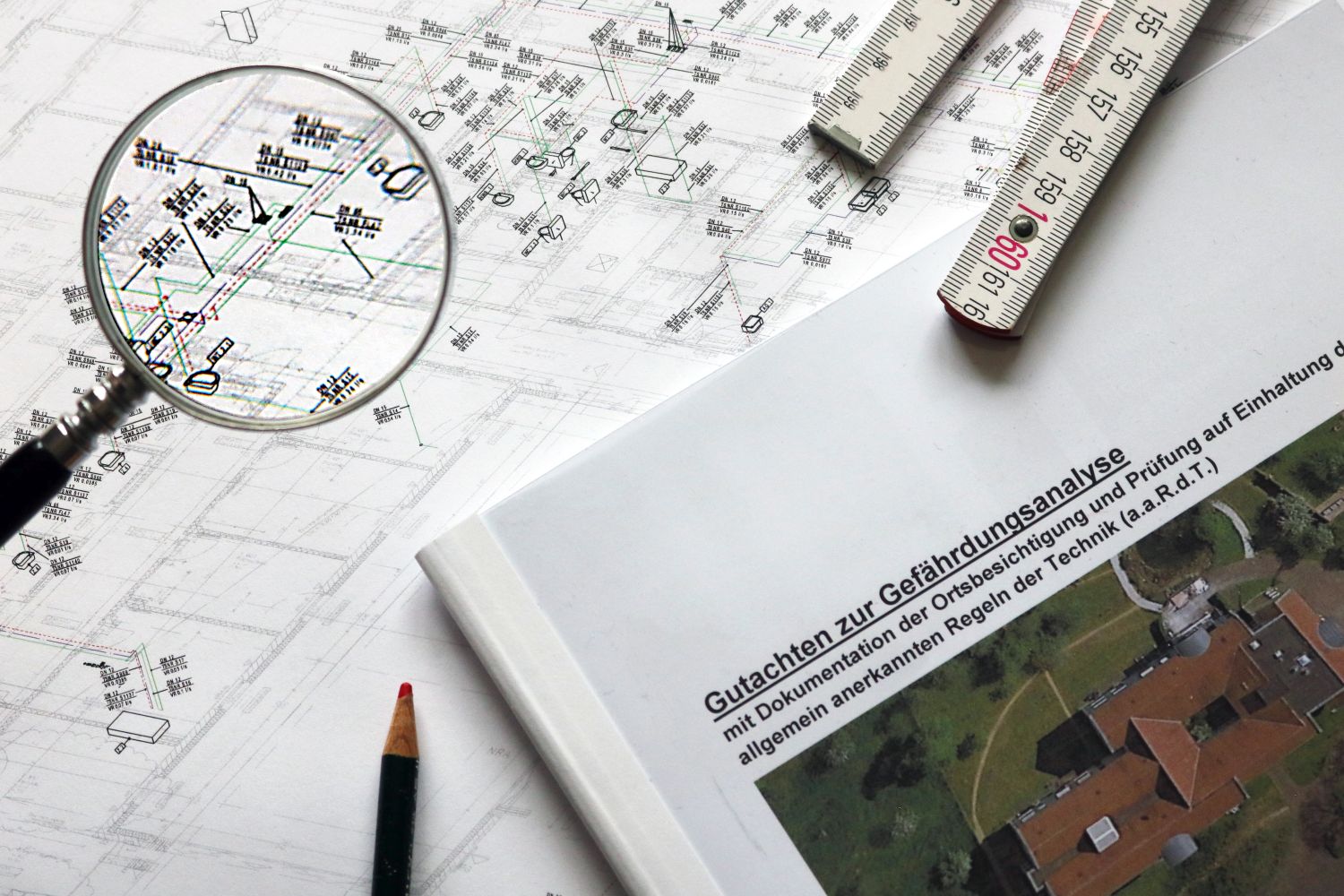

Zur Aufklärung der Ursachen für eine Belastung mit Bakterien muss immer eine Ortsbesichtigung durchgeführt und von fachkundigen Sachverständigen überprüft werden, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen für die Nutzer des Trinkwassers aus dieser Installation bestehen. Die Risikoabschätzung ist also ein Instrument zur Abwehr von Gesundheitsgefährdungen und keine bloße Auflistung technischer Mängel.

Ein Erreichen des technischen Maßnahmewerts für Legionellen ist auch nicht der einzige Auslöser für die Notwendigkeit einer Risikoabschätzung. Auch wenn andere Tatsachen bekannt werden, die auf eine Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen der §§ 6 bis 9 TrinkwV hindeuten (z.B. Verfärbung, Geruch, Geschmack, Grenzwertüberschreitungen), hat der Betreiber entsprechende Auflagen.

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (TrinkwV)

§ 51 Abs. 2 Handlungspflichten des Betreibers in Bezug auf Legionella spec.

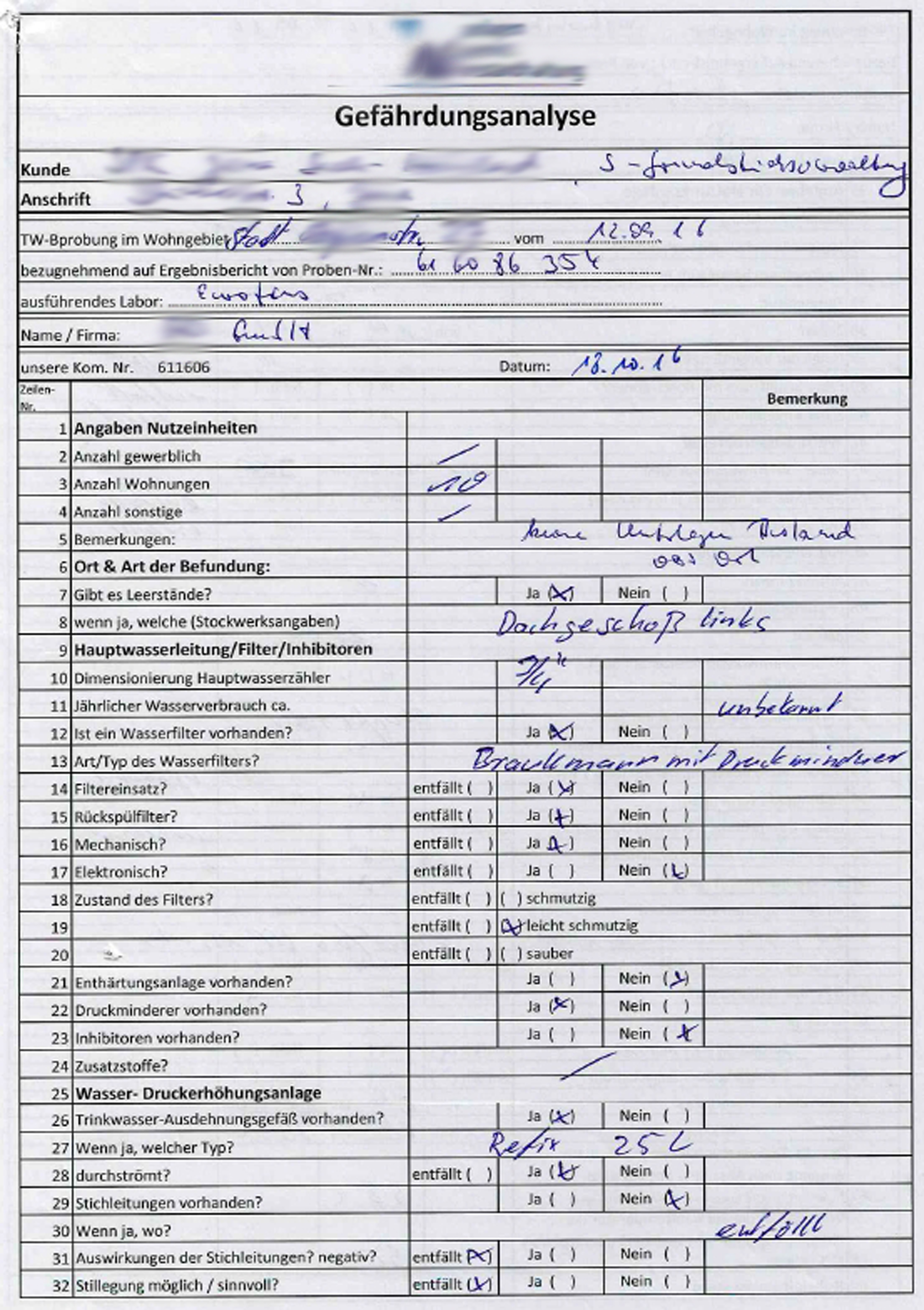

In der Risikoabschätzung nach Abs. 1 Nr. 3 (Gefährdungsanalyse) sind Gefährdungen der menschlichen Gesundheit sowie Ereignisse oder Situationen, die zum Auftreten einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch die betroffene Wasserversorgungsanlage führen können, systematisch zu ermitteln und zu bewerten. Neben dieser Ermittlung und Bewertung muss die Risikoabschätzung mindestens Folgendes enthalten:

1. eine Beschreibung der Wasserversorgungsanlage,

2. Beobachtungen bei der Ortsbesichtigung nach Absatz 1 Nummer 2,

3. festgestellte Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik,

4. sonstige Erkenntnisse über die Wasserbeschaffenheit, die Wasserversorgungsanlage und deren Nutzung sowie

5. die Ergebnisse von Untersuchungen auf den Parameter Legionella spec. einschließlich der Angabe der Probennahmestellen in der Trinkwasserinstallation und der Angabe von Datum und Uhrzeit der Probennahmen.

Wer macht Risikoabschätzungen?

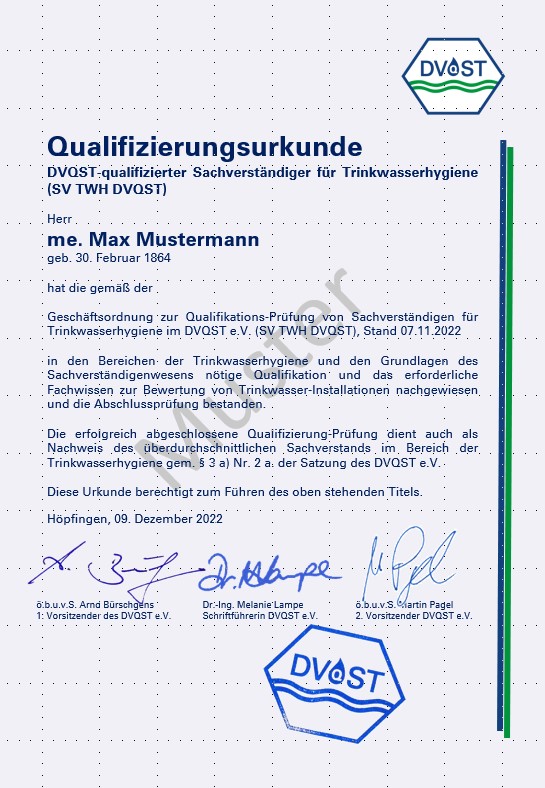

Der Sachverständige muss in seinem Fachgebiet überdurchschnittliche fachliche Kenntnisse und Erfahrungen vorweisen können, weil er die bestehende Arbeit anderer Fachleute, die eine Anlage geplant und erstellt haben, rückblickend bewerten muss. Nachgewiesen ist die Qualifikation zur Erstellung von Gefährdungsanalysen und Gutachten bei den entsprechenden Sachverständigen, z.B.:

- öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für das Fach- (IHK) oder Teilgebiet Trinkwasserhygiene im Installteur- und Heizungsbauerhandwerk (HWK)

- VDI/DVQST-zertifizierte Sachverständige für Trinkwasserhygiene

- anerkannte Sachverständige für Trinkwasserhygiene im DVQST e.V.

Das Umweltbundesamt beschreibt in seiner verbindlichen „Empfehlung für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse gemäß Trinkwasserverordnung“ vom 14. Dezember 2012 die Mindestanforderungen an Vorgehen und Inhalte von Gefährdungsanalysen sowie an Personen, die als geeignet angesehen werden, Risikoabschätzungen durchzuführen.

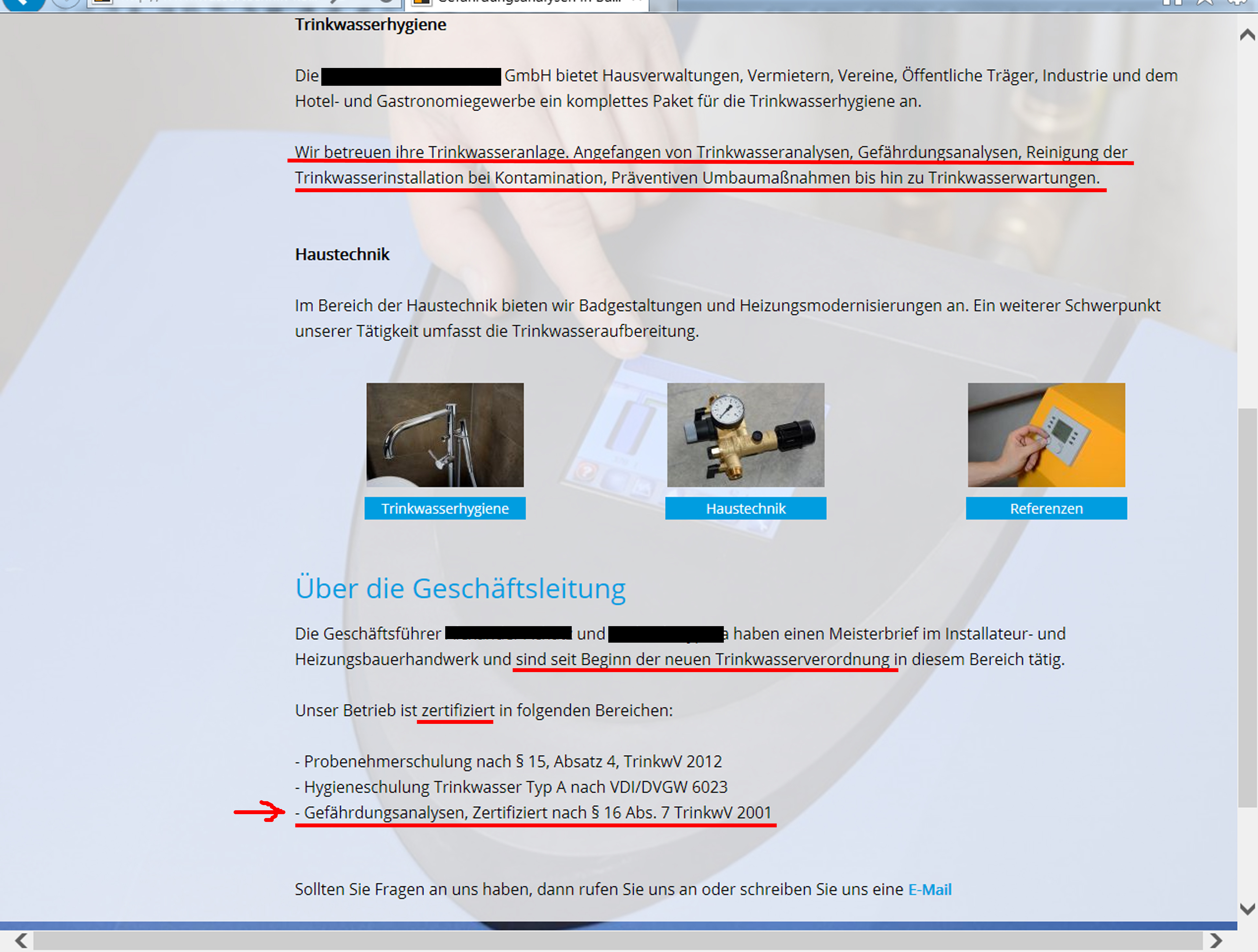

Lediglich vermutet wird demnach eine entsprechende Qualifikation, wenn die betreffende Person (nicht das beauftragte Unternehmen!) ein einschlägiges Studium (z. B. Versorgungstechnik mit Schwerpunkt Sanitär-, Umwelt- und Hygienetechnik …) oder eine gleichwertige Berufsausbildung nachweisen kann (z.B. Meister SHK, Techniker HKLS o.ä.) und fortlaufende spezielle berufsbegleitende Fortbildungen eine weitere Vertiefung erkennen lassen (z. B. Zertifikat Kategorie A nach VDI 6023).

Ob ein Anbieter von Gefährdungsanalysen also überhaupt fachlich geeignet ist, erkennt man zum Beispiel an den Qualifikationsnachweisen der ausführenden Person, die vorgelegt werden sollten (min. Nachweis der einschlägigen Berufsqualifikation im Sanitärbereich und zusätzlich mindestens das Zertifikat einer bestandenen Schulung nach VDI Kategorie A).

Die Fachpublikation des DVQST e.V. FP-03-2020 soll für Betreiber, Behörden und Labore als Hilfestellung zur Bewertung einer vorgelegten oder angebotenen Risikoabschätzung dienen. Auch auf die Auswahlkriterien eines Sachverständigen zur Durchführung von Risikoabschätzungen wird eingegangen. Voraussetzungen, Bedingungen und Anforderungen werden verständlich und strukturiert mit Hilfe einer Checkliste erläutert. Eine Liste geeigneter und unabhängiger Sachverständiger für Gefährdungsanalysen findet sich bspw. im Sachverständigenverzeichnis des DVQST e.V.

Als anerkannte Qualifikation, der eine objektive Prüfung als Nachweis zu Grunde liegt, kann heute die Urkunde als VDI/DVQST-zertifizierter Sachverständiger für Trinkwasserhygiene ebenfalls als ein Garant für die notwendige Sachkunde eines Gutachters oder Sachverständigen dienen. Auftraggeber und Gesundheitsämter haben zukünftig anhand einschlägiger Qualifikationen den Beleg, dass der Betreiber seiner Verpflichtung zur sorgfältigen Auswahl bei der Auftragsvergabe nachgekommen ist. Derzeit existieren also mehrere Qualifikationen, bei denen die fachliche Eignung zur Gefährdungsanalyse nicht nur vermutet wird sondern tatsächlich durch eine objektive Prüfung nachgewiesen wurde.

Als anerkannte Qualifikation, der eine objektive Prüfung als Nachweis zu Grunde liegt, kann heute die Urkunde als VDI/DVQST-zertifizierter Sachverständiger für Trinkwasserhygiene ebenfalls als ein Garant für die notwendige Sachkunde eines Gutachters oder Sachverständigen dienen. Auftraggeber und Gesundheitsämter haben zukünftig anhand einschlägiger Qualifikationen den Beleg, dass der Betreiber seiner Verpflichtung zur sorgfältigen Auswahl bei der Auftragsvergabe nachgekommen ist. Derzeit existieren also mehrere Qualifikationen, bei denen die fachliche Eignung zur Gefährdungsanalyse nicht nur vermutet wird sondern tatsächlich durch eine objektive Prüfung nachgewiesen wurde.

Am Markt sind leider auch Personen mit sehr phantasievollen, aber völlig unsinnigen und irreführenden Bezeichnungen und Titeln wie „zertifizierter Sachverständiger nach § 16 (7) TrinkwV“ auf Kundenfang unterwegs. Allein diese falsche und unzulässige Bezeichnung belegt bereits, dass es sich hierbei nicht um einen versierten Fachmann handeln kann, da eine Zertifizierung auf Grundlage der Trinkwasserverordnung selbstverständlich gar nicht möglich ist. Ein Fachmann wüsste sowas...

Am Markt sind leider auch Personen mit sehr phantasievollen, aber völlig unsinnigen und irreführenden Bezeichnungen und Titeln wie „zertifizierter Sachverständiger nach § 16 (7) TrinkwV“ auf Kundenfang unterwegs. Allein diese falsche und unzulässige Bezeichnung belegt bereits, dass es sich hierbei nicht um einen versierten Fachmann handeln kann, da eine Zertifizierung auf Grundlage der Trinkwasserverordnung selbstverständlich gar nicht möglich ist. Ein Fachmann wüsste sowas...